PHOENIX | La physique et l’intelligence artificielle peuvent-elles faire émerger de nouveaux paradigmes en histoire ?

Le projet

|

Le projet PHOENIX vise à renouveler notre compréhension des parchemins médiévaux et des pièces de monnaie antiques. L'intelligence artificielle sera exploitée pour analyser les données générées par la caractérisation des matériaux. Cette étude conjointe permettra d'aborder les questions relatives à la chaîne de production et à l'utilisation de ces objets et matériaux dans les sociétés passées. Illustration : Enluminure représentant un phoenix, The J. Paul Getty Museum, Ms. Ludwig XV 3, fol. 74v (vers 1270). |

Synopsis du projet

Depuis plusieurs années, les sciences du patrimoine connaissent un essor particulièrement important. Profondément interdisciplinaire, ce champ de recherche vise à faire entrer en dialogue les sciences humaines et les sciences naturelles en vue d’améliorer notre connaissance des objets patrimoniaux, qu’il s’agisse d’œuvres d’art renommées ou d’artefacts « ordinaires » découverts en fouilles. En prenant appui sur des synergies existantes à l’UNamur, et en prolongeant celles-ci par un recours à l’intelligence artificielle, ce projet vise à renouveler notre compréhension de deux types d’objets patrimoniaux :

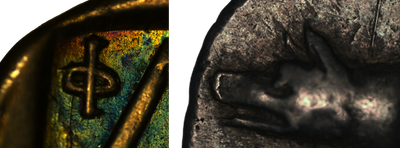

Les monnaies d’argent de la Grèce antique

Illustration : Détail du revers et du droit de deux trioboles d’argent, Argos, deuxième moitié du 2e siècle av. J.-C. (Collection Hackens, 76 et 65). |

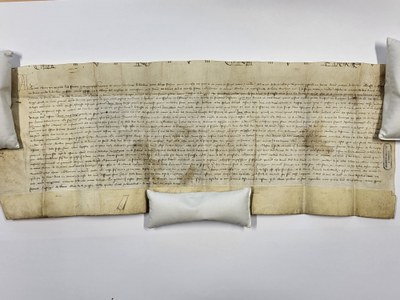

Le parchemin employé comme support de l’écrit médiéval et moderne

Illustration : Charte - Donation réalisée à l’occasion de l’entrée au monastère d’Alice de Berwier, qui rejoint sa tante à l’abbaye Notre-Dame du Vivier (24 mai 1421, Archives de l’État à Namur, Archives ecclésiastiques, n° 3040/2/2. |

Si ces artefacts présentent des caractéristiques matérielles différentes, leur étude est ici traversée par un questionnement commun portant sur la datation, la provenance, la chaîne opératoire et les usages de ces objets dans les sociétés du passé.

Deux corpus documentaires sont mobilisés. D’une part, un lot de plus de 150 monnaies d’argent liées à la cité d’Argos et aujourd’hui conservées au sein d’une collection privée rassemblée par Tony Hackens (1939-1997), jadis professeur d’Archéologie à l’UCLouvain, d’autre part, un ensemble de plusieurs centaines de chartes médiévales et modernes issues du fonds de l’abbaye cistercienne Notre-Dame du Vivier (Marche-les-Dames, Namur) actuellement conservé aux Archives de l’État à Namur. À travers l’utilisation de techniques de caractérisation non invasives – en particulier les spectroscopies infrarouge et Raman, la spectrométrie de masse d’ions secondaires à temps de vol (ToF-SIMS) et les analyses par faisceau d’ions (IBA) –, il s’agit, dans un premier temps, d’identifier les propriétés physico-chimiques de ces matériaux et de déterminer leur composition élémentaire. Le recours aux outils du machine learning contribue, dans un second temps, à développer des modèles d’apprentissage automatique permettant d’accélérer le processus de traitement des données « brutes » et de faire apparaître des tendances encore mal identifiées.

Si les objets et matériaux étudiés sont radicalement différents dans leurs formes et dans leurs compositions, les questionnements qui président à leur étude sont communs. Pour chacun des deux dossiers envisagés, l’intention est de :

- Établir automatiquement, dans une fourchette chronologique raisonnable, la date de production de l’artefact ;

- Classer automatiquement les objets selon le matériau utilisé (minerai ; espèce animale et région anatomique) ;

- Classer automatiquement ceux-ci selon le procédé de fabrication (identification du procédé métallurgique de fonte de l’argent ; définition de différentes qualités de parchemin) ;

- Comparer les prédictions fournies par les outils d’intelligence artificielle avec celles des méthodes classiques ;

- Renouveler nos connaissances historiques sur ces objets.

Prévu pour une durée de cinq ans (2024-2029), ce projet se déclinera en trois phases imbriquées les unes dans les autres :

- Un temps initial de collecte des données et d’interprétation de celles-ci sous l’angle physico-chimique (doctorat) ;

- Une application des outils d’intelligence artificielle aux quantités massives de données générées lors de la première étape, en vue de dégager de nouvelles interprétations (post-doctorat 1) ;

- Une phase d’interprétation historique des résultats, où il s’agira de faire entrer en résonance les résultats des analyses avec les caractéristiques matérielles des objets sélectionnés en vue d’améliorer leur compréhension (post-doctorant 2).

À terme, sur un plan institutionnel, le projet pourrait servir de tremplin à l’implantation d’un centre de recherche dédié aux sciences du patrimoine à l’UNamur. Celui-ci constituerait un lieu de rencontre entre sciences humaines et naturelles autour d’objets de recherche communs.

Equipe de recherche

Les PIs

|

Francesca Cecchet (Physique) |

Julien Colaux (Physique) |

Olivier Deparis (Physique) |

Christophe Flament (Histoire) |

Laurent Houssiau (Physique) |

Alexandre Mayer (Physique) |

Nicolas Ruffini (Histoire) |

Doctorant : Nicolas Gros (Physique)

Post-doctorant 1 : engagement prévu lors de l’année académique 2025-2026

Post-doctorant 2 : engagement prévu lors de l’année académique 2026-2027

Les instituts de recherche impliqués

PHOENIX - Un projet d’action de recherche concertée (ARC) - septembre 2024–août 2029

Financés par la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), les projets ARC sont des projets d'Action Concertée de Recherche qui visent à développer des centres d'excellence universitaires ou interuniversitaires dans des axes de recherche fondamentale et, si possible, qui mènent des recherches fondamentales et appliquées de manière intégrée et visent à valoriser économiquement et socialement les résultats de la recherche. Elles sont attribuées sur la base de l'excellence académique des candidats, de la valeur ajoutée de chaque groupe de recherche pour atteindre les objectifs du projet de recherche, des compétences complémentaires des équipes de recherche et de la méthodologie du programme de recherche proposé. Leur durée est généralement de 4 à 5 ans. Dans le cas d'un projet interuniversitaire, chaque équipe est soutenue financièrement par sa propre institution.

Financés par la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), les projets ARC sont des projets d'Action Concertée de Recherche qui visent à développer des centres d'excellence universitaires ou interuniversitaires dans des axes de recherche fondamentale et, si possible, qui mènent des recherches fondamentales et appliquées de manière intégrée et visent à valoriser économiquement et socialement les résultats de la recherche. Elles sont attribuées sur la base de l'excellence académique des candidats, de la valeur ajoutée de chaque groupe de recherche pour atteindre les objectifs du projet de recherche, des compétences complémentaires des équipes de recherche et de la méthodologie du programme de recherche proposé. Leur durée est généralement de 4 à 5 ans. Dans le cas d'un projet interuniversitaire, chaque équipe est soutenue financièrement par sa propre institution.